あー!もう、また親の顔より見たBSOD...

フラン、何してるのかしら?

あ、お姉様。んとね、この前13900KをVFカーブで降圧したじゃない?

それでだいぶ温度に余裕あるしオーバークロックしてみてるんだけど、なかなかうまくいかなくてさ

なるほどね。それでどんな設定にしてるのかしら?

パフォーマンスコア(P-Core)をオール60倍!

ムリム(ヾノ・∀・`)ニヤニヤ

むかつくからそのニヤケ面やめてください。禁忌「ケルベロスクリッパー」でバラバラにするわよ

弾幕戦ならいつでも受けて立つけどここで遊んだら咲夜におやつ抜きにされるわ。

オールコアはもっと謙虚な倍率にするべき、そうするべき

あまり調子に乗って盛ると13900Kに致命的な致命傷で灼熱爆散して想像を絶する悲しみが襲う

クロックを上げたくてあげるんじゃない上がってしまう者が自作erってどっかのナイトから聞いた。

というかデフォルトでBoostクロック5.8GHzなのにそれより低い倍率に設定するのは弱体になるのでどちかというと大反対だわ

気持ちはわかるけど昔のIntel CPUと違ってコア数がすごく増えてるし、全部のP-Coreを60倍するのは時代を知らない貧弱自作erのすることよ

ちなみに私なら61倍に設定できる

61倍!?どうしたらいいの?カカッと教えやがれください

いきなりスペカちらつかせて弾幕戦けしかける生意気な妹に教えるのもなぁ...交換条件でどうかしら?

この前DDR5-7200の高額メモリを買ってしまったのだけれど咲夜にバレたら代わりにあやまっテ!!

汚いなさすがお姉様きたない...61倍チラつかせて咲夜ヘイトなすりつけるのはあもりにもひきょう過ぎるでしょう?

このDDR5-7200はSKHynix Aダイの中でもすごくレイテンシ詰めれるって評判なのよねぇ...これでベンチマークをムクムクとやったら楽しいと思うわよ朝チュン待ったなしね

hai!!やるます!

^^(ちょろいわね)

それじゃあ今回は13900kの61倍常用設定にチャレンジしてみましょうか

きた!6ギガー超えの封印が解けられた!

こんばんワ。みかんです(ㆁᴗㆁ✿)

2022年も残すところあと2週間となりましたね。

忘年会やクリスマス、甘味が増してきた中生みかんの爆食い、そして大掃除など今年も悔いを残さないようラストスパートしていきたいと思うます!

さて、今回は2022年10月20日に発売されたIntel第13世代CPU Core i9 13900Kを普段使いの常用環境向けにオーバークロックの設定を紹介していくます。

まあ正直13900Kのスペックは十分すぎるほど高速で、私の用途ではOCの必要性は皆無なんだけど、以前の記事でサーマルスロットリングの回避方法をご紹介したとおり、VFカーブを使って電圧マージンを適切に落としてあげれば、CINEBENCH R23のような高負荷時でも温度に余裕があったので、せっかくならもっと13900Kのパフォーマンスを引き出してみようってことでチャレンジしてみました。

CPUのコア数が少なかった昔と比べてちょっと設定が面倒にはなってるけど、OCも楽しんでみたいって人は参考にしてもらえたらと思うます。

なお、VFカーブで降圧設定ができる前提で、私がBIOSに設定した内容を紹介していくので、もしVFカーブについて詳しく知りたい方は、以前の記事を参照ください。

本記事を読んでいただいてる方はご理解いただいてると思うけど一応以下Disclaimerを確認してね。

Intel Core i9 13900KってどんなCPUなの?

CPUのスペックや特徴は以前に記事にしてますので本記事では割愛します。

UEFI BIOSを使用したオーバークロック設定方法

コア数が少なかった昔のCPUではオールコア動作時の倍率と電圧を設定するだけのシンプルなOCが主流だったけど、昨今はコア数が多く、オールコアで高負荷のテストをパスできる倍率だと、デフォルトのBoostクロックよりも低い倍率を設定するしかありません。

その場合、マルチ処理ではパフォーマンスアップは期待できるけど、ゲームなどのハイクロックが重要な処理では逆にパフォーマンスがダウンしちゃいます。

そこで、使用するコア数に応じて倍率をそれぞれ設定するのがBy Core Usageです。

使用コア数が少ないときは高クロックを、使用コア数が増えるにつれて徐々にクロックを落としていく、といった設定内容になります。

Intel第12世代CPUからはP-CoreとE-Coreでそれぞれ設定ができるようになっています。

By Core Usage - P-Core

Extreme Tweaker > Performance Core Ratioで「By Core Usage」を選択。

1~8のCore Ratio Limit(動作コア数別の制限)が設定できるようになっています。

1コアまでの動作倍率上限、2コアまでの動作倍率上限...8コアまでの動作倍率上限というように、順に設定していきます。

2コア動作まで61倍、4コア動作まで60倍、5コア動作で59倍、6コア動作で58倍、7コア動作で57倍、8コア動作で56倍で動作するよう設定しました。

13900KをASUS Z790 APEXやASUS Z690 FORMULAで使用した際のデフォルト設定では1コア動作で58倍(5.8GHz)、2コア以上の動作で55倍(5.5GHz)で動作していたので、By Core Usageでシングル性能とマルチ性能両方をデフォルト設定より引き上げることができます。

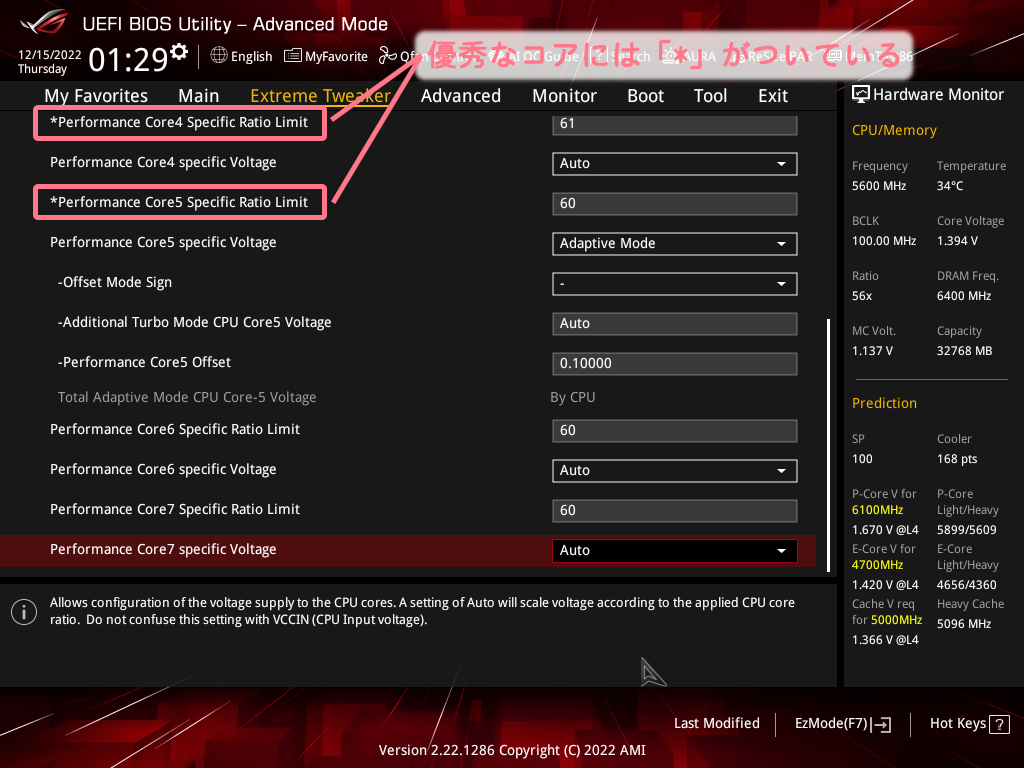

続いて、Extreme Tweaker > Specific Performance Coreを選択して、コア別に倍率の制限を設定します。

P-Core 0~7までの8つそれぞれ倍率上限を設定できます。

優秀なコアには「*」マークがついてるため、高い倍率設定は優秀なコアに、そうでないコアは少し低い倍率にしてあげるのが良いです。

ただし、優秀なコアが必ずしも低い温度で回るわけではないので、私が選別の目安にしたのはCINEBENCH R23のMulti 10分テストを3回くらい試してみて、温度の低いコアに高い倍率上限を設定しました。

私の個体ではP-Core 5/6/7が比較的温度が高く、P-Core 0も高い温度になることがあったため、最終的にはP-Core 1/2/3/4は61倍上限、P-Core 0/5/6/7は60倍上限にしてます。

また、P-Core 5は特に温度が上がりやすい傾向にあり、VFカーブでクロック別に降圧しても、サーマルスロットリングが発生することがありました。P-Core 5だけ58倍など倍率を落としても良かったんだけど、優秀コアの「*」が付いていたし電圧マージンに余裕がありそうだったので、Performance Core5 Specific Voltageを「Adaptive Mode」、Offset Mode Signを「ー」(マイナス)、Performance Core5 Offsetに「0.1」、つまり他のコアより-0.1V降圧するような設定としました。

By Core Usage - E-Core

Extreme Tweaker > Efficient Core Ratioで「By Core Usage」を選択。

続いて、Extreme Tweaker > By E-Core Usageを選択して、動作コア数別の倍率上限を設定します。

Efficient Turbo Ratio Limitに倍率上限を、Efficient Turbo Ratio Coresに動作コア数を設定します。

E-CoreはP-Coreのようにクロック耐性が高くないので、50倍といった欲張った設定はできません。また、E-Coreは低発熱なコアになってはいるものの、倍率を上げると発熱は増え、CPU Package全体に熱影響を与えます。結果的にP-Coreの温度も上がりやすくなってサーマルスロットリングが起きてしまうため注意が必要です。

上の画像では、2コア動作まで47倍、6コア動作まで46倍、12コア動作まで45倍、16コア動作まで44倍としてます。

13900KをASUS Z790 APEXやASUS Z690 FORMULAで使用した際のデフォルト設定では動作コア数に関わらず一律43倍(4.3GHz)だったので、E-CoreもBy Core Usageで少ない動作コア数のときの倍率を上げることで、デフォルト設定よりパフォーマンスアップが狙えます。

Efficient Core specific Voltage

E-Coreもオーバークロックすると安定動作には電圧の昇圧が必要です。

Extreme Tweaker > Specific Efficient Coreを選択。

ちなみに13900KのE-Coreは全部で16コアあるものの、4コアを1つのクラスタとしてキャッシュを共有しているため、Group0~3の4グループ仕様となってます。

Group0~3について一律、Efficient Core Group specific Voltageを「Adaptive Mode」、Offset Mode Signを「+」(プラス)、Efficient Core Group Offsetに「0.03000」としました。

P-Coreへの熱影響的にE-Coreのオフセット値は+0.05Vくらいまでにした方が良さそうな印象でした。逆にそれ以上昇圧しないと負荷テストをパスできないのであれば、無理せずE-Coreの倍率は落とした方がP-Coreのサーマルスロットリングが抑えられて良いと思います。

CPU Load-line Calibration

Extreme Tweaker > DIGI+ VRMでLoad-line Calibrationを確認します。

ASUSマザーでは、LLCは LEVEL 1~7まであるうちのLEVEL 4が自動で設定されていました。(By CoreでOCしてないときはLEVEL 3になってました)

常用環境でのOCであればLEVEL 4で十分ですし、逆にそれ以上のLEVELへ引き上げると、CPUとVRMの発熱が増えるためAuto(LEVEL 4)のまま、あるいはLEVEL 3で良いと思います。

Load-line Calibration:CPU負荷が増加した際、Vcoreがわずかに低下するVdropという電圧のブレを抑制し、安定動作させる機能。

LEVELを上げるほど、Vcoreのマージンが増え、安定しやすくなるが、CPU、VRMの発熱量が増える。

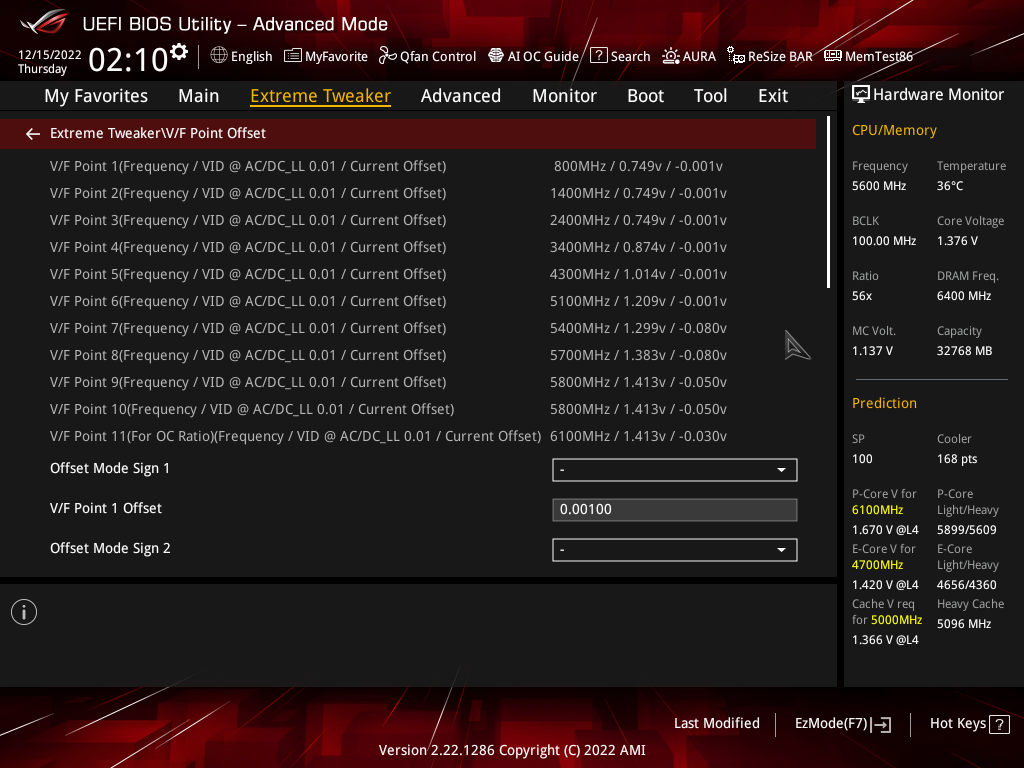

V/F Point Offset

デフォルトのままでは、電圧マージンが結構とられてるので、P-Coreのクロック別に降圧のオフセットを設定します。

Extreme Tweaker > V/F Point Offsetから設定します。

設定方法の詳細は以前に記事にしてるためそちらを参照ください。

➤Intel Core i9 13900K サーマルスロットリングの回避方法

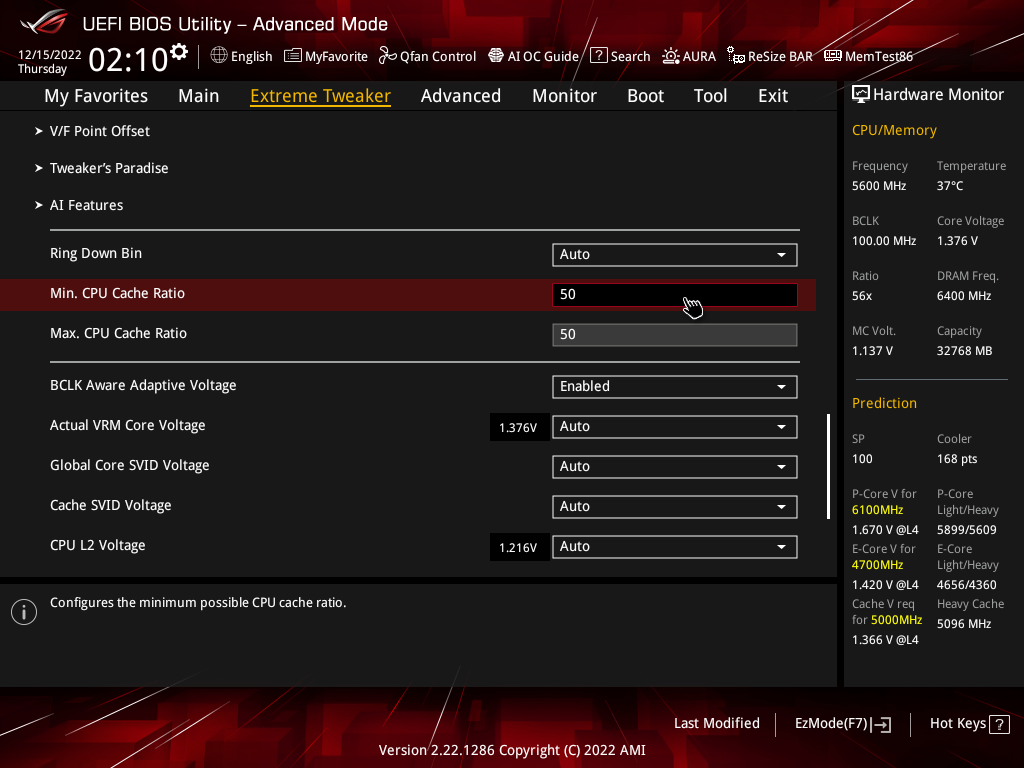

CPU Cache Ratio

Extreme Tweaker > Min. CPU Cache RatioとMax. CPU Cache Ratioを設定します。

13900KをASUS Z790 APEXやASUS Z690 FORMULAで使用した際のデフォルト設定では45倍(4.5GHz)~50倍(5.0GHz)の可変で動作していました。

CPU Cache(リングバス)のクロックも高い方がパフォーマンスは上がるので、50倍で固定しました。盛りすぎると要求電圧が上がって、CPU全体の発熱が増えてしまい、P-Coreのサーマルスロットリングにつながるため気を付けてください。

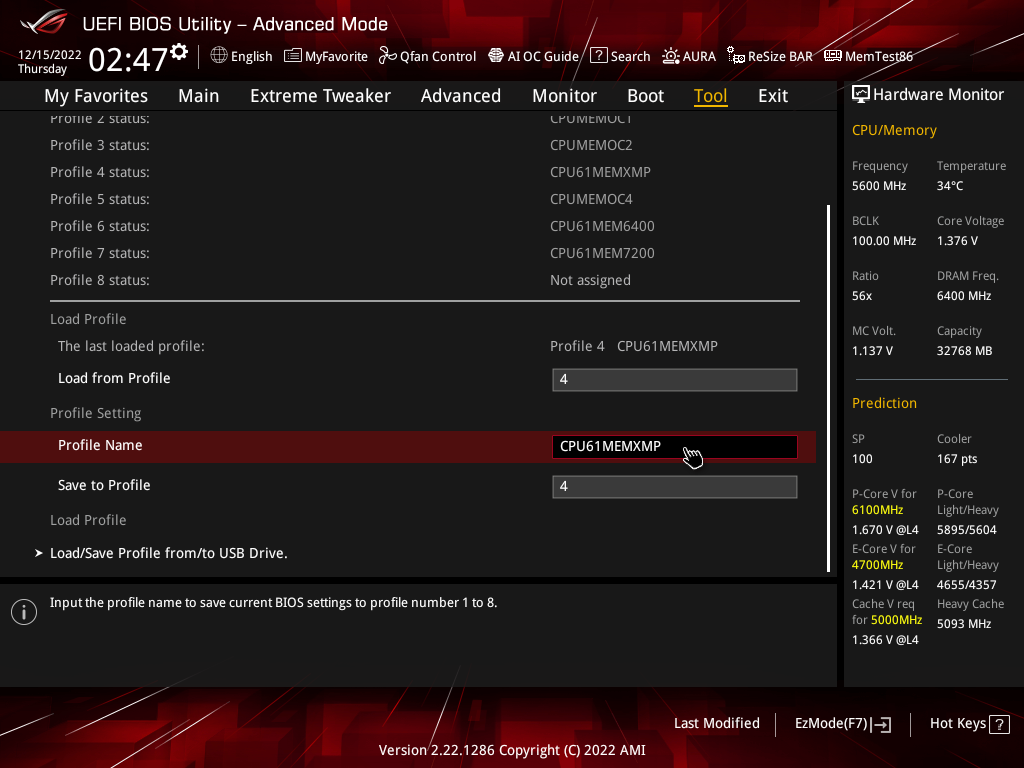

Profileの保存

By Core Usage - P-Core、By Core Usage - E-Core、Efficient Core specific Voltage、V/F Point Offset、CPU Cache Ratioとたくさんの項目を設定したので、オーバークロックしたいときに一つ一つ再設定するのは大変すぎます。設定した内容をプロファイルに保存しておくと簡単に反映できるのでオススメ。

Tool > ASUS User Profileを選択。

Profile Nameに任意のプロファイル名を、Save to Profileに保存するプロファイル番号(1~8)を入力してEnterを押下すれば保存できます。

保存したプロファイルの内容を反映するときは、Load from Profileに呼び出したいプロファイル番号を入力してEnterを押すだけです。

検証環境とレギュレーション!

使用したパーツ一覧

| ケース | STREACOM BC1 V2 Open Benchtable Silver |

|---|---|

| OS | Windows 11 Pro (Ver.21H2) |

| マザーボード | ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX(BIOS: 0703) |

| CPU | Intel Core i9 13900K |

| CPUグリス | Thermal Grizzly Kryonaut Extreme |

| CPU水枕 | EK-Velocity D-RGB(PPCs Mod Edition) |

| メモリ | G.Skill Trident Z5 RGB F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS (DDR5-6400 CL32 16GB x2) |

| ビデオカード | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090(空冷) |

| NVIDIAドライバ | 526.98 |

| ストレージ(システム) | Samsung SM951 256GB |

| 電源ユニット | 玄人志向 PLATINUM KRPW-PA1000W/92+ |

| リザーバ/ポンプ | EK-Quantum Kinetic FLT 120 D5 PWM D-RG - Plexi |

| ラジエータ | Alphacool NexXxos UT60 Full Copper 360mm |

| ラジエータファン | Cooler Master MASTERFAN SF120M x3基 |

冷却環境

| 室温 | 室温計 24.8℃ |

|---|---|

| 水温 | 水温計 26℃ |

| ポンプパワー | 80%、回転数4000 rpm |

| ラジエータサイズ | 幅360mm、厚み60mm |

| ファン回転数 | 1500 rpm |

OC設定

CPU

| P-Core | 2-Cores Clock 6.1GHz 4-Cores Clock 6.0GHz 5-Cores Clock 5.9GHz 6-Cores Clock 5.8GHz 7-Cores Clock 5.7GHz 8-Cores Clock 5.6GHz |

|---|---|

| E-Core | 2-Cores Clock 4.7GHz 6-Cores Clock 4.6GHz 12-Cores Clock 4.5GHz 16-Cores Clock 4.4GHz |

| Cache | 5.0GHz |

メモリ:XMP 3.0適応

| Clock | 6400MHz |

|---|---|

| CL | 32 |

| tRCDRD/tRCDWR | 39 |

| RAS PRE Time | 39 |

| RAS ACT Time | 102 |

| tRC | 141 |

| CR | 2T |

| 他 | Auto |

| VDD Voltage | 1.40 V |

| VDDQ Voltage | 1.40 V |

ビデオカード:手動OCなし

| Boost Core Clock | 2,520MHz |

|---|---|

| Mem Clock | 21.0GHz(GPU-Z読み1,313MHz/Afterburner読み10,501MHz) |

| Power Limit | 100% |

| Temp Limit | 84℃ |

ベンチマークで性能をチェック!

CINEBENCH R23

CPU性能を測定する定番ベンチマークソフト。3Dシーンのレンダリング性能を測定することができます。CINEBENCHシリーズの中でもっとも重たい処理のベンチマークソフト。

CPU OCによるスコア増加率はマルチ+3.4%、シングル+6.2%

マルチ性能は8つのP-Coreが5.5GHz→5.6GHz、16つのE-Coreが4.3GHz→4.4GHz、キャッシュが4.5GHz→5.0GHzの動作になったことで、ざっくり全体のクロック増加率は+2.4%なので順当にスコアは伸びてるんじゃないでしょうか。

シングル性能は1つのP-Coreが5.8GHz→6.1GHzの動作になったことでクロック増加率は+5.2%なのでこちらも順当にスコアは伸びてると思います。

CPU-Z Bench

CPUのモデルやコア数、クロック、マザーボード情報、メモリサイズや速度など、PCの様々な情報を確認するこができるシステム情報表示ソフトウェア「CPU-Z」に搭載されているベンチマーク。短時間で簡易的にCPU性能を測定できます。

CPU OCによるスコア増加率はマルチ+2.6%、シングル+5.5%

マルチ性能は8つのP-Coreが5.5GHz→5.6GHz、16つのE-Coreが4.3GHz→4.4GHz、キャッシュが4.5GHz→5.0GHzの動作になったことで、ざっくり全体のクロック増加率は+2.4%なので順当にスコアは伸びてるんじゃないでしょうか。

シングル性能は1つのP-Coreが5.8GHz→6.1GHzの動作になったことでクロック増加率は+5.2%なのでこちらも順当にスコアは伸びてると思います。

GeekBench5

GeekBench5はCPU性能、GPU性能を測定することができるベンチマークソフト。

CPUベンチマークではIntel Core i3 8100の1,000点をベーススコアとして、それと対比できるよう処理性能を測定しスコア化しているとのこと。

AR(拡張現実)やML(機械学習)といった最新テクノロジーに対応するテストも含められているんだとか。さらに、旧GeekBench4と比べメモリのパフォーマンスがシステムに与える影響をより正確に算出できるようです。

有料ソフトだけど、共有サイトへスコアを自動で投稿するトライアウトモードであれば無料で使えます!

今回はCPUベンチマークのみ計測しました。

CPU OCによるスコア増加率はマルチ+3.7%、シングル+7.1%

マルチ性能は8つのP-Coreが5.5GHz→5.6GHz、16つのE-Coreが4.3GHz→4.4GHz、キャッシュが4.5GHz→5.0GHzの動作になったことで、ざっくり全体のクロック増加率は+2.4%なので期待以上にスコアは伸びました。

シングル性能は1つのP-Coreが5.8GHz→6.1GHzの動作になったことでクロック増加率は+5.2%なのでこちらも期待以上にスコアは伸びました。

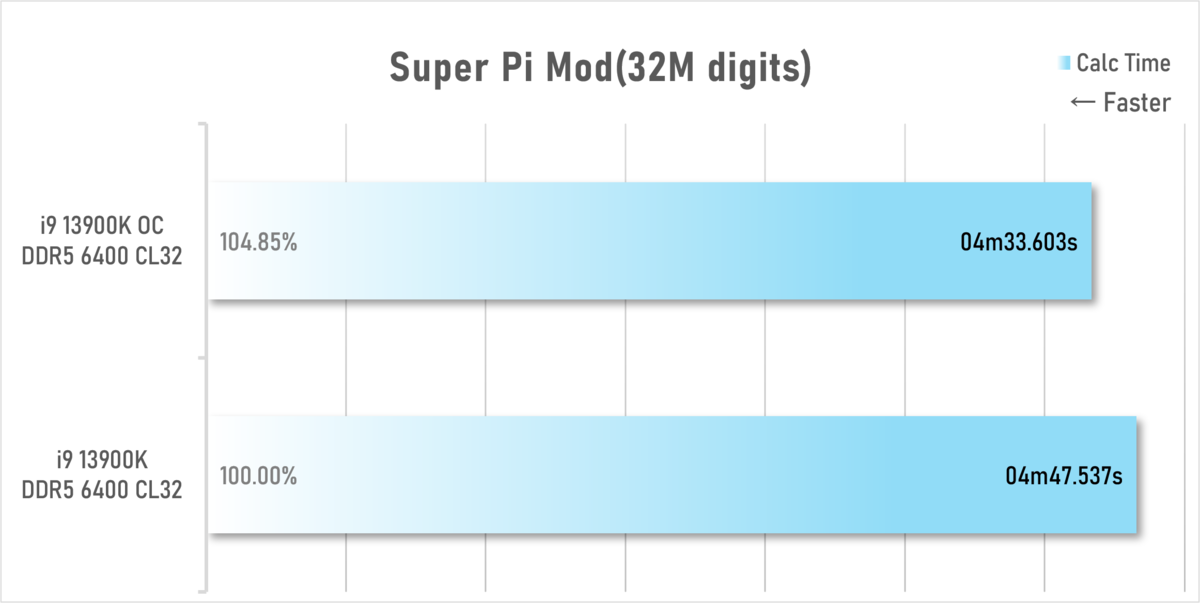

Super Pi Mod

指定した桁数の円周率を計算するのに要した時間を計測するソフトで、1995年に東京大学の研究室で開発されたもの。

競技用ベンチマークとして、ミリ秒のタイミング、チート保護、チェックサムが追加されたのがModバージョンです。

CPUシングル性能とメモリ性能が計測時間を左右するベンチマークで、グラフが短いほど高い性能を示します。

今回は最大の3,200万桁を計算するのにかかった時間を測定。

CPU OCによる計算性能増加率は+4.9%

SuperPiはシングル処理で計算してるため、1つのP-Coreが5.8GHz→6.1GHzの動作になったことでクロック増加率は+5.2%なので、まあ順当に処理時間は短くなってると思います。

PCMark10

PCMark10は実際に存在するアプリや現実の挙動に基づいてシステム性能を計測することをコンセプトにしたベンチマークソフト。

PCMark10(無印)は8つのワークロードがあり、各ワークロードを組み合わせて3種のテストグループとしてスコアを測定してます。

| Overall(総合) | Essentials: PCの基本性能 |

①アプリの起動時間 ②Webブラウジング ③オンラインミーティング |

| Productivity: ビジネスアプリ性能 |

④Word系 ⑤Excel系 |

|

| Digital Content Creation: コンテンツ制作性能 |

⑥写真のフィルタ加工 ⑦動画加工 ⑧レイトレーシングによる3Dグラフィック制作 |

CPU OCによるスコア増加率はそれぞれ

Overall(総合) +3.0%

Essentials +2.5%

Productivity +1.6%

Digital Content Creation +5.0%

3DMark

FireStrikeはDirectX11のAPIを使用した3Dグラフィックス性能を測るベンチマーク。

2013年2月にリリースされて以降、グラフィックスベンチといえばコレってくらいの定番。(CPUでいうところのCINEBENCHみたいな)

CPU性能の差を比較するため、Graphics scoreではなく、Phisics scoreやConbined scoreを含めたOverall(総合)スコアでチェックしてます。

TimeSpyはDirectX12のAPIを使用した3Dグラフィックス性能を測るベンチマーク。

2016年7月にリリースされて以降、FireStrikeと同じく愛されつづけている定番ベンチ。

CPU性能の差を比較するため、Graphics scoreではなく、Phisics scoreやConbined scoreを含めたOverall(総合)スコアでチェックしてます。

SpeedWayは2022年10月12日にリリースされたばかりのグラフィックスベンチマーク。

最新APIであるDirectX 12 Ultimateを使用。

反射の間接光「グローバルイルミネーション」、リアルタイム反射光「リアルタイムレイトレーシング」、PBR(物理ベースレンダー)、可変レートシェーディング、メッシュシェーダーなどを利用したパフォーマンスをテスト可能。

NVIDIAも次世代性能を計測するならSpeedWayを使ってほしいと推奨しているらしい。

CPU OCによるスコア増加率はそれぞれ

FireStrike +4.8%

TimeSpy +2.0%

SpeedWay ▲0.5%

フルHD解像度のFireStrikeはCPUがボトルネック(GPUが遊んでる状態)気味だったので、CPU OCの効果がでてるけど、WQHD解像度のTimeSpyではGPU負荷が上がり、あまりOC効果はでていませんね。

さらにWQHD解像度のSpeedWayはRTX4090を使用してもGPU使用率100%の高負荷ベンチのため、GPUが完全ボトルネックでCPU OCの効果はありませんでした。

ファイナルファンタジーXIV 暁月のフィナーレ

DirectX 11 API動作のゲーム。

新生エオルゼア以降、未だに人気の衰えないオンラインRPG。

暁月のフィナーレは2021年12月リリース。

メモリのオーバークロックでぐいぐいスコアが伸びるため、OCerにも人気のベンチマーク。

スコア増加率はフルHD解像度 +2.8%、4K解像度 +0.5%

フルHD解像度では一応スコアは伸びてるけど、期待してたほどでもありませんでした。メモリをOCするほうが簡単に数千スコアアップするので、今よりもフレームレートを出したい人はハイクロックメモリにする方がオススメです。

ファイナルファンタジーXV

DirectX 12 API動作のゲーム。PC版は2018年3月リリースと4年以上経っているオフラインゲームだけど、2022年時点においても比較的重いタイトル。

スコア増加率はフルHD解像度 +1.7%、4K解像度 +1.2%

GPU負荷が重めのタイトルなのでCPU OCの効果は限定的。こちらもFF14同様、メモリOCのが簡単にスコアアップするタイトルです。

PSO2ニュージェネシス

DirectX 11 API動作ではあるものの、2021年6月にリリースされた比較的新しいタイトルのオンラインアクションRPG。負荷としてはFF15ベンチマークの高設定と同程度な感じです。

スコア増加率はフルHD解像度 ▲0.2%、4K解像度 +0.2%

フルHD解像度は非OCの状態でもフレームレート制限である180fpsに張り付いてる状態なので、13900K+RTX4090環境下ではOCしてもスコアは伸びませでした。

4K解像度だとGPUが遊んじゃうほど余裕があるわけではないので、こちらもCPU OCの効果はありませんでした。

というかPSO2は旧PSO2からCPU OCの効果はほとんどなかったので、NGSでもビデオカード依存の処理しかないのかも(物理演算的なものが少ない)。

温度

CINEBENCH R23を10分連続動作モードで実行したときのCPU Package最大温度です。

OC、非OCいずれもVFカーブでVIDを降圧してる状態。

OCすることで+9℃上昇してます。サーマルスロットリングは発生してないけど、結構常用ギリギリといったところ。というか自分の中で許す温度の範囲内(95℃未満)までオーバークロックさせたという感じです。

いかがでしたでしょうか。

第11世代までのようなAll Core+電圧ちょっと盛るといった単純な設定ではなく、P-Core、E-CoreそれぞれをBy Core、温度管理をVFカーブといったように必要な設定項目が増えたので、OC好きなら遊びごたえがあるけど、ベンチ結果からわかるとおり+10%も効果があるわけではないです。

おそらく下のグレードであるCore i7 13700K以下も同様だと思うので、CPUの性能不足を感じる人は素直に上のグレードに買い替えるのが良いかと思います。

個人的には久しぶりのCPU OCだったので、時間を忘れて楽しむことができました。

こういう設定した方がもっといいよ!とか情報あれば、コメントやTwtterなんかで教えてもらえたら喜ぶます!!

それでは最後まで読んでくださってどうもありがとう٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

気になることがあればコメントやプロフィール欄記載のメール、お問い合わせフォームのリンクもありますのでお気軽にご連絡ください。

Twitterもやってますので良ければフォローも是非!

↓↓リンクは画像をクリック

記事内の登場キャラクターは野愛におし様に描いていただいてます。

↓↓pixivはコチラwww.pixiv.net